- 株式会社エスケイケイHOME

- 学校・教育関係の方

学校・教育関係の方

子どもたちのために、エスケイケイができること

私たちは、児童・生徒一人ひとりの心の在り様をつかみ、より良い成長へと導くために、学校教育を様々なかたちで支援しています。エスケイケイの適性把握ツールは、豊富な臨床データをもとに子どもたちの持ち味や心の状態を丁寧にとらえ、周囲が気づきにくい部分にも光をあてて、個々の可能性を広げるとともに、クラスや学年といった集団の傾向把握や経営に役立つ助言・情報を提供しています。また、教職員・保護者を対象とした講演会・セミナーも多数手がけ、子どもの理解や伸ばし方、大人のメンタルヘルスケアなど、教育に関する様々なテーマを取り上げています。

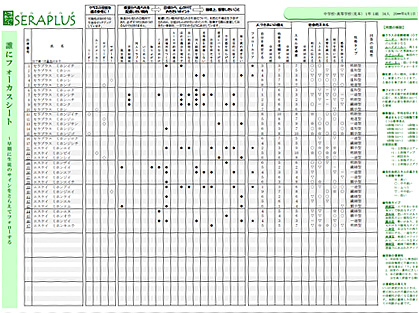

人づきあいのアンケート SERAPLUS(せらぷらす)

対人関係で支援が必要な生徒とフォローの仕方がわかり、社会性を育てられる

対人関係にまつわる学校不適応(不登校、孤立、いじめられ等)に陥らないように、配慮しておきたい生徒を一覧で把握することができます。また、不適応の傾向がつかめるだけでなく、予防の観点から普段心がけておきたいポイントや指導上留意したい点なども、一覧表示されています。

指導者側だけでなく、生徒自身が自分の性格的な特徴を理解し、人に対する時の態度・感じ方に気づける結果表も添付されています。社会的スキルをみがくために、具体的に活躍できそうな場面、役割の提案などもあり、生徒本人が日常の中で無理なく社会性を育てることができるツールです。

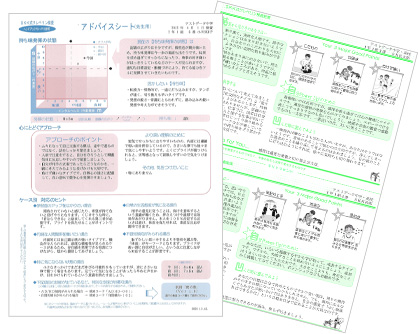

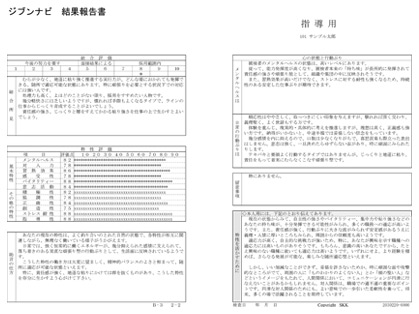

SKK式クレペリン検査

児童・生徒の心にとどくアプローチや、生活・学習面での対応のヒントがわかる

個々の生徒の持ち味(性格的特徴)や、心の状態(発達段階や情緒の安定性など)を的確につかむことができる検査です。効果的なアプローチのために、児童・生徒の心の動きや感じ方、適した接し方や配慮すべき点が、個人別に具体的に記された結果表を用意しています。「ケース別対応のヒント」では、学力面のアップをはかりたい場合、円滑な人間関係を養いたい場合、不登校傾向がみられる場合など、ケースごとにどのように接するとよいか書かれてあり、日々の教育・指導をサポートします。

さらに、本人にフィードバックできるシートには、自分らしさの活かし方や自信とやる気を引き出すコメントがされており、本人が自分自身を振り返るきっかけにすることが可能です。

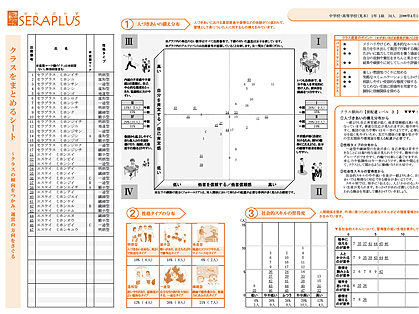

人づきあいのアンケート SERAPLUS(せらぷらす)

生徒の人づきあいをもとに集団を総合的に分析し、クラス運営のポイントがつかめる

個々の生徒の「人づきあいの構え(自己肯定感と他者信頼感)」や社会的スキル、性格タイプなどを総合して集団傾向を分析し、効果的に運営するためのポイントをわかりやすく記載しています。集団におけるいじめや孤立など、人づきあいにまつわる不適応を未然に防ぎながら、学級としてのまとまりをつくり、個々の生徒がプラスの対人経験を積んでスキルアップしていける内容になっています。学級の傾向に合わせて、指導的な関わり(パフォーマンス)と受容的な関わり(メンテナンス)それぞれについて、優先順位を表示しています。

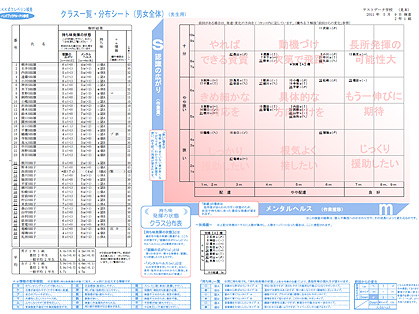

SKK式クレペリン検査

集団における児童・生徒の位置や、クラス・学年全体の傾向と運営のポイントをつかむ

学級内における個々の状態を、分布図を用いて表し、集団の中で不適応に陥りやすい子や生活・学習面で援助が必要な子をすばやくつかめるようになっています。また学級全体の発達段階や持ち味(性格)の分布からクラスごとの特性を明らかにし、集団に合った育て方のヒントをくわしく載せています。

学年傾向がわかる結果表では、学級ごとの状態や集団の成長ぶり(※)を視覚的に表すことで、学年の特性を把握しやすくなっています。学年運営について考える際の資料として、活用することができます。

※ 経年で実施した場合に、前回からの変化(同一集団における過去2回分の結果)が結果表に記載されます。

SKK式適性検査 適性測定(キャリア教育・就職支援)

客観データに基づく自分発見と、自分の長所や潜在能力の開発に役立てる

進路を考える学生(大学生・高校生)を対象に、実際の働きぶりを検証できる作業検査を通して、模擬的に適性検査を受検することができます。

結果表から客観的なデータをもとに自己理解を深め、自己PRづくりや適性を活かした職種への検討材料となります。就職支援の側からは、本人の適性に合ったアドバイスや、就職活動に悩んだ時の具体的な援助を考えるヒントになります。

講演・セミナーのご案内

子どもたちの健やかな成長を願って、教育委員会をはじめ、学校単位での教職員研修や、保護者・地域のみなさんを対象とした家庭教育学級など、おもに教職員・保護者を対象とした講演会・セミナー・研修を開催しています。

学校・教育関係の方向け講演・セミナーのご案内

-

1)DJポリスに学ぶ イマドキ世代の叱り方のコツ

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

最近は褒める、受容するといった指導が好まれ、しっかりと叱れない指導者が多くなってきました。一方で、時代とともに子どものタイプが変化しているにも関わらず、【昔流で叱ってしまい】子どもたちを制御できないどころか、子どもを想って指導したことが逆にハラスメントなどと呼ばれてしまうケースもみられます。スマートフォンの扱いは得意でも、人との直接的な関わりは不得手な今どき世代の特徴をふまえて対応する必要があります。【今だからこそ必要】とされる叱り方に着目し、指導者のひとりよがりにならない、イマドキのスマホ世代の心に届く【効果的な叱り方】のコツをDJポリスの手法をふまえて解説します。 -

2)これでいいのだ!自己肯定感を高める動機づけ

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

発達障害という概念は広がりましたが(実際は、まだまだです)、【愛着障害】となると、より認知が進んでいません。愛着障害の行動ぶりは、発達障害と酷似していますが原因は異なります。特に、愛着障害や発達障害の子どもに対して不適切な動機づけがされてしまうと、自己肯定感がさらに低下し、【二次障害】に発展して、社会に適応できなくなってしまい、ひきこもったり、キレてしまったりするケースが増えてきています。発達障害のおさらいをしながら、愛着障害の解説をしつつ、【自己肯定感を高めるほめ方】をお伝えします。ただし、闇雲にほめても効果があがりません。ならばどうしたら良いのか?その答えは、バカボンのパパが教えてくれます。

-

3)外探世代 イマドキの子どもたちとのコミュニケーションのコツ

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

近年、「何を考えているかわからない」、「主張しない」、「表情に出ない」といった子どもたちへの対応について困っているとの質問を多く受けるようになりました。何も考えていない訳ではないのでしょうが、そういった傾向が強まってきているのは確かです。しかし、私たちは他者の考えや気持ちをしっかりと把握できているのでしょうか? 「言っている事=考えている事」、「表情=感情」とは限りません。外探性※の子どもたちの特徴を踏まえて、交流の仕方を考えます。【講演内容】

※外探性とは

直接の対人折衝機会が減り、SNS上でのコミュニケーションが当たり前となった時代。そういった日頃のコミュニケーション手法の変化が意識に影響を及ぼし、内向性でも外向性でもない外探性タイプの子どもたちが増えました。正解を導き出す際に、自分の中で思考し、葛藤を繰り返して答えを導き出すのではなく、正解を自分の外に探そうとするイマドキの若者特有の行動特性のことを示します。

-

4)やる木が枯れる接し方、やる木の育つ接し方 ~アンガーマネジメントを絡めて~

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

ふて腐れたり、反抗したり、助言や指導に対して素直に反応してくれない子どもたち。「もっとやる気を出せ!」と言いたくなるところですが、叱られ慣れていないために、関われば関わるほど、相手は鬱陶しく感じて拒絶的になってしまうなどという事はありませんか?そんな相手に対しては、「ほめて」モチベーションを高めようとしても効果があがりません。正確に言うと、間違ったほめ方をしているのかもしれません。叱られ慣れていない子どもたちに対する効果的な接し方や、そんな相手に対して、キレる事なく対応するためのアンガーマネジメントも織り込みながら解説します。

-

5)『大人の発達障害』の正しい理解と対応

対象:教職員・保護者 〈100~120分〉

「人間関係がうまく築けない」「上司への報告、相談が苦手」「仕事の向き不向きが極端」など、コミュニケート力や能力発揮が今一歩と思われる方には、実は発達障害を抱えて悩んでいるケースがあります。本人や周囲の理解不足からくる誤解や間違った対応によって、職場不適応を引き起こしているかもしれません。本テーマでは、発達障害の正しい知識と対応をわかりやすく解説するとともに、発達障害の有無に関わらず、個々の能力発揮と職場適応のために上司や先輩など育成担当者が知っておきたい、日頃の指導やコミュニケーションのコツを紹介します。 -

6)ホンネのハラスメント対策 ぷちハラスメントな人たち

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

近年よく耳にするようになった「ハラスメント」。パワハラ、セクハラ、モラハラなどいろいろなハラスメントがあります。罪の意識を抱きつつする行為をする者、罪悪感なく行為をする者。また、上から下へだけでなく、下から上へのハラスメントもあります。ハラスメント対策など周知されてきてはいるものの、対策は後手後手。特に、ハッキリとしたハラスメントなら対応も明確ですが、「ぷちハラスメント」な人たちとなると対応に悩んでしまいます。どこに行っても嫌な人はいるものですが、なぜハラスメントをするのか?ハラスメントが起きやすい職場風土とは?などを解説しながら、それらの迷惑行為をする人たちの心理分析をして、【近づき過ぎず、離れ過ぎない】円滑な人間関係の【間】をとるヒントをお話しします。

-

7)子どもの人間力を育むための 効果的なほめ方・叱り方

対象:教職員・保護者 〈60分~〉

子どもとの接し方が難しくなったと感じることはありませんか?最近の子どもたちの傾向をSKK式クレペリン検査のデータをもとにご紹介しながら、イマドキの子どもたちへの効果的なほめ方・叱り方のコツをわかりやすくお伝えします。自身の傾向がわかる、自己診断を入れたプログラムにすることも可能です。【講演プログラム例】

① 社会で活躍できる人財とは

人間力の大切さ

② イマドキの子どもたち ~SKK式クレペリン検査のデータから~

メンタルヘルスの推移

持ち味の推移

③ 動機づけのコツ

叱り方 ワースト5

人間力を育むほめ方・叱り方

※上記はプログラム例です。詳しくはお申し込み時にご確認ください。 -

8)折れない心の育て方 ~自己肯定感・他者信頼感を高める動機づけ~

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

人気漫画の『巨人の星』や『クレヨンしんちゃん』、『ドラえもん』に登場する家庭を例にして、自己肯定感・他者信頼感を高める動機づけのしかたをご紹介します。子どもの感情を受け止めるキャッチャー力、安堵感を与える無条件のサポートの大切さ、リスペクトできる大人の存在の重要性など、深い内容を楽しくお伝えします。【講演プログラム例】

①自己肯定感・他者信頼感とは

自信のない人、心折れそうな人

②自己肯定感を育てる

子どもをコントロールする? 子どもにコントロールさせる?

指導者の自己肯定感の高さがポイント

「愛されている」という安堵感の大切さ

「修正力」を身につける

③他者信頼感を育てる

健全な「自己中」になる

リスペクトできる大人の存在

自信を充電するために、黙って信じる

-

9)知って得する「うつ」との付き合い方 ~磯野家は絶対「うつ」にならない~

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

「うつ」に悩む方に接する機会が増えている昨今ですが、「うつ」を正しく理解し、適切な対応をすることが大切です。本テーマでは「うつ」の基本的な知識や最新情報、「うつ」になってしまった方への接し方を紹介するとともに、不適応を未然に防ぐための日頃の予防法をお伝えします。身近なエピソードや誰もが知っている『サザエさん』一家を例にとりながら、わかりやすく学ぶことができます。 -

10)一流アスリートに学ぶモチベーションアップ ~他人づきあいは 自分づきあいから~

対象:教職員・保護者 〈90分~〉

世の中は理不尽で、不安や不満だらけ。自分の思い通りに事が運ぶなど稀です。そんなストレスフルな社会にあって、逃げたり、ふてくされたりせずに、自分の能力を発揮していかなくてはなりません。そのヒントは一流アスリートのモチベーション維持のしかたにあります。不安・恐怖・不満とやる気の意外な関係を心理学的に紐解きつつ、やる気アップのヒントをお伝えし、元気をチャージして頂きます。【講演プログラム例】

①人間力

心の筋肉 ~人間力の重要性

②アスリートに学ぶメンタルタフネス

大切にしたい3つの感情

自分づきあいの基本

本当のプラス思考

コンパスの法則

-

11)子どもの能力UPのための脳力アップ法 ついでに親力もUP

対象:教職員・保護者 〈90分〉

能力を発揮するための基本は脳を活性化することです。しっかり朝食・しっかり睡眠、脳を落ち着かせるための感情の受け止め方、脳のパフォーマンスを向上させるためのコツなど、子どもの「脳力」アップのために家庭でできることを紹介します。挫折に対してキレにくい脳の土台、「人間力」を育むためのほめ方・叱り方のポイントとともに、親力アップのヒントもお伝えします。【講演プログラム例】

①効率よく勉強ができる状態に脳を整備する

脳の構造を知って、効率よく能力アップ

脳を元気にする 朝食と睡眠

脳を落ち着かせる 決まった時間に決まったこと 感情に反応する

脳のパフォーマンスを向上させる

②挫折に対してキレにくい脳をつくる

認める まもる ほめ方のコツ

注意する 守らせる 叱り方のコツ

③親力アップ

持ち味自己診断

タイプ別 親力アップのススメ -

12)いじめ温故知新

対象:教職員・保護者 〈100分~120分〉

なぜいじめるのか?イライラの代償行動としてのいじめは、人として進化したためにおこる人間特有の行為です。人間の脳の進化のしくみを振り返りながら、コミュニティや攻撃性について考えます。さらにいじめ防止はもちろんのこと、社会適応性向上のために、子どもとの関わり方について育脳を軸として解説します。また、思春期いじめのピークをむかえる第二次反抗期の向き合い方を行動学的見地から探っていきます。【講演プログラム例】

①起源 なぜいじめるのか?

三角関係を考える

マズローの欲求のピラミッド

なぜ苛めるのか?

②育脳 苛め防止のみならず社会適応性を高めるために

安全欲 1歳半~5歳くらいまで

所属欲 幼稚園~小学校(中学年)くらいまで

③自立 自立へ向けた葛藤

承認欲 小学校(高学年)~高校まで

-

13)幕末偉人に学ぶ ストレスセルフケア

対象:教職員・保護者 〈120分〉

バーンアウト、アパシー、うつなどストレスの多い現代社会にあってメンタル疾患は身近な問題になりつつあります。メンタル不調に陥らないためにはストレスセルフケアという考えが大切です。ストレスをものともせず動乱の世の中を闊歩した幕末偉人たちの生きざまから、ストレス対処のヒントを探ります。ストレス自己診断もまじえながら、ストレスをいかにケアするかという実用的なアドバイスもお伝えします。【講演プログラム例】

① ストレス対策の基礎の基礎

・日常の感動が一番効果的

② 自己のストレス傾向の把握

・セルフケア 自己診断

③ 活き活き生きるためのコツ ~幕末偉人に学ぶ~

・バーンアウトにならないために

・アパシーにならないために

・自傷他傷にならないために

・うつにならないために

④ ストレス社会を生き抜く

・日常に感謝

・己を許す

※上記はプログラム例です。詳しくはお申し込み時にご確認ください。 -

14)クレーマーへのおもてなし 保護者の『苦情』応対力アップ

対象:教職員 〈100~180分〉

かつてモンスターペアレントなどと、保護者を揶揄した時代がありました。しかし、こちらの応対が不適切であっため、相手を怒らせてモンスター化させていたのかもしれません。お互いが、お互いの正義を通そうとする、双方水戸黄門状態です。千利休ならば、どうやって一期一会の精神でクレーマーをもてなすでしょうか?怒りが生じる心理背景をふまえながら、【怒りを鎮める応対法】を行動学だけでなく、【交渉心理】も織り交ぜて、保護者のみならず、社会生活において【円滑な人間関係】を築く心理的コツをお伝えします。

-

15)話術のコツ 好奇心をくすぐる話し方

対象:教職員 〈100分〉

一人ひとりの個性を尊重する時代となり、子どもたちの興味関心も多様化しています。クラスや学年といった集団でも、全員の関心を惹きつけて話すことが難しくなりました。じっと座って話を聞く、という昔ながらの授業にはついていけない、あるいは1時間も我慢できない子どもが増えています。そんな子どもたちの好奇心をくすぐる話し方について、心理学的ヒントを盛り込んで紹介します。【講演プログラム例】

①好奇心のおこりにくい授業

ぶる授業 もどき授業 放電授業

②集中力を高める

集中力=リラックスと興奮のリズム

α波とβ波 右脳と左脳

脳の働きをよくする

「書く」ことが大切

③プレゼン上手の基本

心がまえ CSとは プレゼンマインドとは

支点 開示 謙虚 遊び心 正しさ

④プレゼンの方法

単調に話さない、「間」をとる、五感に訴える

⑤プレゼンの秘訣 -

16)戦国武将に学ぶ イマドキのリーダーシップ

対象:教職員(おもに管理職) 〈180分〉

臨床データからイマドキの若者への理解を深め、動機づけについて解説します。管理能力診断を自己診断していただくとともに、信長・秀吉・家康など戦国武将を例に、管理者に必要な能力について解説します。リーダーとして必要な要素とは何か、人望とは何かを考えます。

-

17)学校で学ぶ 人付き合いの極意

対象:教職員 〈60分~〉

「クラスに馴染むことができない」「友達と仲直りできない」など、人との関わり方についての悩み。どの時代でも存在した話ではありますが、特にここ最近、【人付き合い】に苦手意識を持つ子供たちが増えたように思います。普段の暮らしにおいて人と直接かかわる機会が減少傾向にある現代。コロナの影響により、オンライン化が進み、さらにその傾向は強まりました。そんな中、人付き合いについて「学ぶ」必要性が生じてきているようです。今回は学校生活における【人付き合い】を考えると共に、子どもたちがよりよい人間関係を築けるようにサポートするためのアプローチ方法をご紹介します。 -

18)SKK式クレペリン検査を活用した、子どもたちの理解と指導

対象:教職員 <60分>

SKK式クレペリン検査で何が、なぜわかるのか、検査のしくみや用語解説のほか、アウトプットの見方などをお伝えする基礎理解編です。メンタルヘルスと持ち味から、児童・生徒の内面をより深く理解し、個に合わせたアプローチを考える上でのヒントを提供します。また、クラス・学年といった集団の傾向や指導のポイントなどもアドバイスします。【講演プログラム例】

① 検査でわかること ~発揮の状態とは~

・認識の広がり

・メンタルヘルス

② 検査でわかること ~持ち味とは~

・持ち味の6タイプ

・持ち味 自己診断

③ 結果シートの見方と活用 ~個の指導に~

・結果シートから、児童・生徒の内面をつかむ

・持ち味に合わせたアプローチ

④ クラス・学年の集団傾向をつかむ

・結果シートから、集団の行動ぶりを予測する

・リーダー選びのヒント

・経年変化シートで、全体の成長を確認する

※上記はプログラム例です。詳しくはお申し込み時にご確認ください。

-

19)不登校 最前線

対象:教職員 〈75分~100分〉

少子化にも関わらず年々不登校の数は増えており、文部科学省の調べによると、統計以降2021年度には24万人を突破し、ここ数年、毎年過去最高を記録しています。コロナ禍において、児童・生徒が取り巻く環境が不安定ということも一つの要因ではありますが、一概に不登校といっても、内に抱える問題は様々で、対応も千差万別です。エスケイケイが所有するデータから、過去と現在で不登校のタイプがどのように変わってきたかをご紹介するとともに、不登校を少しでも減らすために、現場ですぐにでも実践できるサポートについて、お伝えいたします。